|

Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.

Di Django Reinhardt s'è raccontato (qui e altrove)

praticamente tutto. Per chi volesse ripassare la sua vicenda...

di Giordano Montecchi 18 gennaio 2010 di Giordano Montecchi 18 gennaio 2010

La storia è di quelle che fanno palpitare: avventura e sventura mescolate

insieme, di quelle storie che non basta un film per raccontarle. Perché è vita

vera, sofferenza, passione, sogni, miseria, fortuna, genio e sregolatezza.

Insomma: Django Reinhardt. Era il 23 gennaio di cent’anni fa. A Liberchies,

qualche centinaio di anime poco a nord di Charleroi, Belgio, faceva un freddo

cane. Appena fuori dal villaggio da qualche giorno c’era una carovana di

zingari, cinque o sei roulottes malandate, coi loro cavalli smagriti, i falò per

scaldarsi, e, al centro, una piccola tenda da circo. Quel giorno, in una delle

roulotte, Laurence Reinhardt partorì un maschietto. Laurence era così scura di

pelle da essere soprannominata «Negros». Era l’acrobata del circo ed rimasta

incinta di Jean Vées, acrobata anche lui e, quando poteva, musicista: chitarra,

violino, un po’ di tutto. Lei però non volle saperne di sposarlo. Il bambino si

chiamò Jean-Baptiste, ma presto gli fu affibbiato l’immancabile soprannome:

Django.

IL BANJO A DODICI ANNI. La carovana viaggò ancora molto. Girovagarono per

l’Italia, poi furono in Algeria e infine si fermarono alla periferia di Parigi.

Sua madre gli regalò un banjo, e a dodici anni Django accompagnava già suo padre

e suo zio che si esibivano al caffé del mercato delle pulci di Clignancourt,

poco fuori Parigi. Django era bravo, molto bravo, suonava la chitarra con una

grinta e una velocità da lasciare a bocca aperta. A diciotto anni aveva già

registrato qualche traccia, aveva la sua piccola fama, ma era e restava uno

zingaro e ogni notte tornava a dormire nella sua vecchia roulotte. La sua

seconda nascita avvenne nel 1928 e fu tragica. Era ottobre, il 26. Jack Hylton,

leader di un’orchestra alla Paul Whiteman piuttosto famosa, gli offrì di entrare

nella sua band per una tournée in Inghilterra. Era fatta!

Forse quella sera Django era eccitato, fatto sta che rovesciò la candela accesa

e i fiori di celluloide da vendere l’indomani davanti al cimitero presero fuoco

e in un baleno la roulotte fu avvolta dalle fiamme. Bella Baumgartner, la sua

compagna, se la cavò con poco, ma Django riportò ustioni gravissime sul lato

destro del corpo e alla mano sinistra. Diciotto interminabili mesi di ospedale,

e alla fine, mignolo e anulare della mano sinistra rimasero paralizzati. I

medici furono unanimi: la sua carriera di musicista era finita. Ma non sapevano

con chi avevano a che fare. Perché da quel rogo di miseria ed emarginazione,

qualcosa che ben conosciamo ancora oggi, era nato Django Reinhardt, il dio

zingaro della chitarra. Dio, perché nessun essere umano avrebbe potuto essere

così testardo, inventarsi un modo di suonare con solo due dita e diventare un

virtuoso impressionante, rivoluzionando la tecnica e il destino della chitarra.

La carriera fu sfolgorante. Incontrò il suo alter ego in Stéphane Grappelli,

violinista tanto per bene quanto Django fu sempre imprevedibile, sbruffone,

spendaccione. Col loro celeberrimo Quintette du Hot Club de France furono i

protagonisti assoluti del trapianto del jazz in Europa, con Monsieur Grappelli

perennemente imbarazzato per le figuracce cui lo costringeva Django: analfabeta

vero, per il quale un contratto era solo carta; nomade nell’anima, bisognoso

ogni tanto di sparire per tornare alla sua roulotte e alle sue radici. Django

era fin troppo «fenomeno» per accodarsi a una musica altrui qual era in fondo il

jazz. Andò in America, ma il suo idolo Duke Ellington fu una delusione: tutto

troppo ordinato, ufficiale, per lui che non volle mai leggere una nota di

musica. Django era un sinti, che in Francia sono detti manouche, ricchi come

tutte le etnie zingare di una loro tradizione musicale tutta chitarre e violini.

Django la «contaminò» e nacque il jazz manouche, jazz portatile: chitarra e

violino solisti, niente batteria ma due chitarre e contrabbasso per la pompe,

così si chiama quel ritmo indiavolato che ti scortica e sale su dalle piante dei

piedi.

INCIDENTE PITTORESCO Curioso sfogliare le pagine di allora. Per André Hodeir,

grande jazzologo, Django non era jazz, ma solo un «incidente pittoresco». Ma

girate oggi per dischi, o per locali. I gruppi di giovani e giovanissimi,

calamitati da questo modo sfrenato di scoparsi la chitarra, sono una schiera e

gli scaffali, quelli che restano, pieni di questa musica, un po’ jazz un po’

world music, con protagonisti dai nomi così inesorabilmente diasporici: Bireli

Lagrène, Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, Tchavolo Schmitt ecc. Hodeir toppò,

ma non Eric Hobsbawm, che nascosto dietro lo pseudonimo di Francis Newton nel

1959 pubblicava The Jazz Scene, magnifica storia del suo oggetto amato. Dice

Hobsbawm: «è significativo che Reinhardt sia fino ad ora il solo europeo che

abbia conquistato un posto nell’Olimpo del jazz... ed è significativo che si

tratti di uno zingaro». Perché insistere su quel «significativo»? Perché un

grande storico come Hobsbawm aveva capito che il destino del jazz non era quello

di essere solo la musica dei neri. Il jazz era l’annuncio che una nuova musica

alzava la voce: la musica di quelli che il «primo mondo» ha sempre ignorato o

odiato. Django è storia di adesso.

19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00 19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00

Via Mecenate, 35 - Roma (mappa)

MOSTRE

Terre sospese

fotografie di Stefano Montesi

Il popolo del vento

pannelli sulla storia di rom e sinti

Esposizione di oggetti di artigianato

22 gennaio 2010 ore 17.00

tavola rotonda

Artigianato tradizionale e prospettive di lavoro delle popolazioni rom e

sinti

Partecipano:

Paolo Ciani Comunità di Sant’Egidio

Marco Brazzoduro Sapienza Università di Roma

Gianluca Staderini Popica onlus

Fulvia Motta C.R.S. Caritas Diocesana di Roma

Stefano Montesi Fotografo

Sono invitati rappresentanti della Regione Lazio e delle Comunità di Roma

ore 19.00

Dimostrazioni di tecniche di lavorazione del rame e artigianato rom

ore 20.00

Spogliati dai pregiudizi… vesti gipsy

sfilata della collezione primavera-estate 2010

Antica sartoria rom accompagnata dalla musica del Quartet Gipsy

ore 20.30

rinfresco

ore 21.00

concerto Quartet Gipsy

ritmi balcanici e orientaleggianti, doine e sirbe tradizionali romene,

canzoni gitane dell’area mediterranea

Marian Serban cymbalon - Aristide Bucor violino

Albert Mihai fisarmonica - Isak Tanasache contrabbasso

Ingresso libero

L'appuntamento su

Facebook

Da

Aussie_Kiwi_Roma

LIKE WATER/SAR O PAJ - antologia inglese/romanés di poemi di

donne rom - Curata da Hedina Tahiroviae Sijercic, pubblicata nel 2009 da

Kafla InterContinental,

www.indianwriters.org

"Molto spesso noi donne siamo state escluse dalle nostre comunità, e sotto

i nostri leader maschi non è facile spiegare le nostre menti, esprimere le

nostre idee e fare arte." Questo sentimento è ciò che ha ispirato Hedina

Tahiroviae Sijercic a compilare il primo volume di poesie di donne rom. Il

titolo dell'antologia è preso da un poema di Papusza, una delle più liriche ed

emotive scrittrici rom.

Le otto poetesse provengono da ambienti e paesi differenti, ma la maggior

parte ora risiede in Canada o Australia. Le loro poesie ricadono in quattro

categorie principali: autobiografia, lamento, aneddoti ed elogio alla natura.

La collezione inizia con i lavori della stessa Hedina Tahiroviae Sijercic.

Originaria di Sarajevo, in CV1 Hedina fornisce una storia poetica della

sua vita, tipica delle esperienze di molti Rom. Altre poesie, a volte tenere,

altre selvatiche, mostrano le difficoltà di un popolo spesso insultato, affamato

e senza documenti. Come piange in CV2, Naj amen papiri! Kai bizo papiri? Non

abbiamo documenti! Dove possiamo andare senza documenti?

Sarah Barbieux, originaria di Parigi, scrive della pena del nascondere la sua

identità zingara da bambina, ed a voce alta ricorda le canzoni che le

insegnavano i genitori. Julia Lovell, nata in Scozia, accenna alla

sterilizzazione e allo sterminio degli Zingari sotto il Terzo Reich. Gina

Csanyi-Robah, nata a Toronto, fornisce una narrativa in movimento sulla morte

della nonna in Dza e Devalesa meri phuri Dai/Goodbye NagyMama. Yvonne

Slee, nata in Germania, chiede alle altre donne rom di levarsi in piedi accanto

a lei nel mantenere viva la cultura rom. Le poesie della canadese Thais Barbieux

danzano attraverso la pagina con i mitici dragoni, principesse e cavalieri. Rasa

Lee Sutar, nata in Baviera, scrive sulla dignità di affrontare la persecuzione.

Lynn Hutchinson, che vive a Toronto, offre cinque poemi per suo padre. Le

incredibili immagini di good eye clenched/glass eye staring/ tears pouring

from both eyes/the living and the dead, e la descrizione delle bambole che

lui costruiva per lei, inghiottendo le loro verità con il suo ultimo alito,

turbano e sono memorabili.

A volte ogni poeta sale ai livelli che Papusza raggiungeva senza sforzi.

Nella sua poesia maledetta Phuv/Earth, Hedina Tahiroviae Sijercic mostra

al sui meglio la poetica rom, periodi lanciati, che redimono, universali. Sarah

Barbieux, in But Baxt Tuke/May you be lucky, dice Nashti davas tuke

mai but/ferdi murro orimos, mo swinto orimos.../I have been able to give you

nothing more than my wish, my sacred wish... Gina Csanyi-Robah ode o

Romano muzikako bashalipe/the Gypsy music forever playing... In Romane

phenja/Roma sisters, Julia Lovell usa tipiche immagini naturali zigane del

sole e della luna di grande effetto. Yvonne Slee in Cikni Tradicija/A little

tradition, scrive una bella poesia sula sua nonna Sinta che le insegna sulle

erbe e le bacche, seduta sotto una vecchia quercia. Thais Barbieux in O Drom

o kezhlano/The Silken Road descrive come il suo cuore danzi fuori dalla

prigione dei numeri su una strada di seta. Rasa Lee Sutar in Bistardino/Forgotten,

mette a confronto le farfalle col treno nero dei nazisti e Lynn Hutchinson

ispira poemi che mischiano la tradizione lirica popolare col realismo.

Questo importante libro rivela i pensieri e gli ideali di alcune donne rom

del nostro tempo. Sono lieta di aver visto le poesie in lingua originale, di

avvertire il loro ritmo che spesso si perde nella traduzione. Vorrei anche

vederne il seguito, presentare poetesse da tante altre terre.

Un'impresa insolita ed una lettura affascinante!

Janna Eliot, romaroadz@yahoo.co.uk

Da

Czech_Roma

Brno, 5 gennaio (CTK) - Ivona Parciova, dell'IQ Roma servis, ha detto ieri a CTK

che Rom cechi della comunità di Brno reciteranno questa settimana la love story

di un Romeo rom e una Giulietta bianca, basata sul famoso dramma di

William Shakespeare.

La performance intitolata "Romeo e Giulietta - Una Storia di Strada" [è stata

presentata] il 6 e 7 gennaio al teatro Reduta di Brno.

Il complesso rom trasformerà la famosa tragedia dei due giovani amanti delle

famiglie dei Capuleti e dei Montecchi, in una moderna love story di gente di

differenti gruppi etnici nella società attuale, ha aggiunto Parciova.

Saranno una parte importante dell'allestimento le "danze di strada"

presentate dal gruppo Danza il Cortile.

La performance è stata preparata nel quadro del progetto Attraverso la Danza

verso la Comprensione e la Tolleranza, tenutosi a Brno dallo scorso marzo.

Terminerà a giugno.

Lo scopo principale è di coinvolgere i giovani delle località socialmente

escluse in attività creative, e quindi mostrare loro come impiegare il loro

tempo libero in maniera positiva, ha detto Parciova.

"Volevamo mostrare che la musica e la danza possono connettere vari gruppi

etnici, e che unire gli interessi può migliorare la loro coabitazione," ha detto

l'educatrice Nela Zivcakova.

La performance teatrale è stata preparata da membri di IQ Roma servis di età

tra i 15 e i 18 anni, assieme ad altri bambini.

IQ Roma servis aiuta le famiglie e i bambini minacciati dall'esclusione

sociale, soprattutto Rom, a Brno.

Inoltre, il centro Drom Romany ed il Museo della Cultura Rom a Brno stanno

cercando di migliorare la situazione della locale comunità rom a Brno, che con

360.000 abitanti è la seconda città della Repubblica Ceca (10 milioni di

abitanti). Oltre 17.000 Rom vivono a Brno, secondo le stime degli esperti.

Copyright 2009 by the Czech News Agency (ČTK). All rights reserved.

Da NuovaSocietà.it

- di Eugenio Goria

Jazz manouche non è un'espressione molto familiare tra i non appassionati, ma

in realtà questa musica è ogni giorno sotto gli occhi di tutti.

Chi per esempio non si è mai fermato ad ascoltare almeno per un attimo le note

dei musicisti rom e sinti che facilmente si incontrano nel centro cittadino. Ci

possiamo forse dimenticare Johnny Depp in "Chocolat", quando prende la chitarra

e suona quel curioso pezzo che ci sembra di conoscere da sempre? Beninteso, non

tutti gli zingari suonano jazz manouche, ma è proprio da loro che negli anni

'30 nacque in Francia un linguaggio musicale che di lì a poco sarebbe stato

conosciuto e imitato in tutto il mondo, grazie alle celebri composizioni del suo

inventore Django Reinhardt.

Negli anni '30, prima dell'avvento delle leggi razziali, i gitani vagavano per

l'Europa, portandosi dietro un'antica tradizione musicale. La loro musica veniva

suonata con strumenti semplici e facili da portare in giro, essenzialmente il

violino e la chitarra; come ogni genere popolare essa è costituita da un

martellante ritmo binario sopra il quale suonano uno o più solisti. Quando

questo bagaglio di tradizioni giunse in Francia, dalle parti di Parigi, si

incontrò con la locale tradizione della "musette", un valzer popolare suonato

dalle orchestrine locali. Django Reinhardt, come molti altri zingari, appena

diciottenne si guadagnava da vivere suonando il banjo in una di queste

orchestrine; una sera, un incendio nella roulotte in cui viveva gli provocò

gravi ustioni che tra l'altro gli paralizzarono due dita della mano sinistra.

Sembra strano ma fu proprio in seguito all'incidente che Reinhardt, rifiutando

l'amputazione, iniziò a dedicare anima e corpo alla chitarra per trovare un

sistema che gli permettesse di suonare anche in quelle condizioni.

Fu in quegli anni che nacque il manouche. Nato dal'incontro tra la musica dei

gitani e la musette, teneva conto anche della grande popolarità di cui godeva lo

swing d'oltreoceano, così il nuovo genere fu un vero e proprio miscuglio di

queste tre sonorità. Solo una mente geniale, che non aveva che una vaga idea di

cosa fosse la composizione poté tirare fuori una musica che univa il ritmo

ossessivo delle canzoni tzigane con l'andamento sincopato dello swing. Anche

l'improvvisazione, come in tutto il jazz, ha un ruolo tutt'altro che marginale e

si articola su una ritmica fatta di accordi spesso diminuiti che in francese

gergale prende il nome di "pompe". Non avendo percussioni ovviamente la chitarra

ritmica deve guidare il solista nella sua esecuzione cercando il più possibile

di sostituire gli strumenti mancanti mediante una marcata linea di basso, e

questo è il tratto che più si discosta dalla tecnica dei jazzisti.

Django cavalcò l'onda del successo quando si unì al grande violinista Stephane

Grappelli con il quale incise i suoi brani più famosi come il "Minor swing" e "Nuages".

Ciò che colpiva di questi brani, e ancora adesso li rende inimitabili era la

squisita immediatezza, la primaria semplicità con cui sapevano parlare la lingua

di ascoltatori più e meno esperti. Ascoltare Reinhardt vuol dire riscoprire

suoni e immagini di una Francia pre bellica che sa di pastis e di ballerine in

decolleté, lasciarsi trasportare da un ritmo coinvolgente e affascinante come

tutti gli ibridi.

Il manouche non finì con la morte del suo inventore. Continuò con Stephane

Grappelli, il violinista che aveva suonato con Django i pezzi più famosi, e

progressivamente con altri jazzisti sempre più tecnici e specialisti, o che

quantomeno potevano avvalersi di più di tre dita nella mano sinistra. La tecnica

esecutiva e compositiva oggi è aumentata incredibilmente, ma la scarsa fantasia

insita nei generi popolari ferma in continuazione la mano ai musicisti di nuova

generazione che prima o poi sentono l'esigenza di confrontarsi con l'inventore

del manouche e in definitiva finiscono a riproporre i suoi pezzi. Certo un

contemporaneo come Biréli Lagrène ha un tocco più dolce, è più veloce e meno

ripetitivo, ma lui come altri tendono a perdere quella spontaneità originaria

che resta prerogativa del solo Reinhardt.

Ricevo da Marta Pistocchi

buon 2010 a tutti!

ecco l'occasione per prolungare i festeggiamenti, ascoltare e ballare buona

muzika nell'attesa del natale e del capodanno ortodosso, che ancora han da

venire! (ma soprattutto della prossima festa balcanica)

Muzikanti di Balval a Pregnana Milanese

5 gennaio 2010 Auditorium di via Varese 21

dalle ore 21

degustazione di piatti di diversi paesi

concerto di musica balcanica rom e danze gypsy fusion

organizzato dall'associazione La Sorgente e Di Più

vi aspettiamo

Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.

9,50 E.

www.edizionierasmo.eu Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.

9,50 E.

www.edizionierasmo.eu

In mezzo ai capitoli del romanzo breve “Lungo la ferrovia” corrono le storie di

due incontri. Il primo - reale - è quello tra Gianluca Giunchiglia, pisano di

nascita ma livornese d'adozione, psicopedagogista in servizio presso l'Istituto

scientifico Fondazione “Stella Maris” di Calambrone (Pisa), e il bambino rom che

la sua struttura gli ha affidato tempo fa; il secondo – intensamente immaginato

– è quello che intreccia i destini di Gioni e Miluna, undicenni, due piccoli rom

cui la fantasia del Giunchiglia scrittore ha affidato il ruolo di protagonisti

nel libro che segna il suo esordio nel campo della narrativa.

Dal primo incontro, si sviluppa il secondo. Dentro l'invenzione letteraria che

insegue questi adolescenti attraverso le tantissime gamme della loro penetrante,

solare, inquieta vitalità, ci sono le impressioni, i ricordi, le riflessioni di

un “gagé” (termine che i rom usano per indicare noi italiani) che viene invitato

dalla famiglia di un piccolo zingaro all'interno di un “campo”. Capitò un 6

maggio, si festeggiava S. Giorgio. L'incontro si svolse «dentro un container

adibito a casa – scrive l'autore in una nota – dove questa famiglia vive. Era il

primo giorno della loro festa e grandi e piccini erano ben tenuti e vestiti con

gli abiti più belli che avevano. Mi hanno accolto con dolcezza, omaggiandomi

delle pietanze tipiche della loro cultura […] Pure le regole dell'igiene erano

rispettate, gli alimenti cucinati in contenitori usa e getta con posate di

plastica. All'esterno, nel “campo”, non vi erano immondizie sparse attorno,

contrariamente a quello che si può immaginare. Solo che vivono con un sistema

fognario danneggiato e mal funzionante che crea pozzanghere di acque nere a

cielo aperto. Le atmosfere però sono invidiabili; le musiche, il contatto con la

terra, sono tipiche di quel popolo, così molto attento alla natura...».

Luci e ombre. Le stesse che colorano i gesti, le parole di Gioni e Miluna. Ecco

perché la fantasia e la realtà risultano, tra queste pagine, sorprendentemente

sincrone, empatiche, parallele come le verghe del binario che appare nella foto

di copertina. Anche le luci e le ombre di quest'esistenza di frontiera osservata

con gli occhi dell'adolescenza corrono in parallelo. Ciò che affiora in

superficie è una penombra cangiante pronta in qualsiasi momento a diventare

sereno come anche a trasformarsi in tempesta; una specie di tramonto dalla luce

sorprendentemente nitida che consente di osservare tutto con chiarezza, anche le

contraddizioni, anche il doloroso attrito di bene e male, legalità e illegalità,

integrazione ed emarginazione, cultura e degrado. Giunchiglia sintetizza (e

spiega) questa realtà dalla valenza ossimorica con un verso di Holderlin: “Là

dove c'è pericolo, cresce ciò che salva”.

Pubblicato in marzo da Media Print Editore, subito dopo ristampato per i tipi

delle Edizioni Erasmo, “Lungo la ferrovia” si è aggiudicato menzioni speciali al

Premio Internazionale “S. Margherita Ligure – Franco Delpino”, al Premio

“Emozioni d'inchiostro” di Reggio Calabria, al Premio letterario “Viareggio

Carnevale”. A novembre è stato premiato da Alexian Santino Spinelli,

ambasciatore dell’arte e della cultura Romanì nel mondo e professore

all’Università di Chieti, per il secondo posto al Premio artistico

Internazionale “Amico rom”, sezione opere edite di narrativa.

Il libro è stato presentato al settembre pedagogico del Comune di Livorno e

diverse scuole secondarie di primo grado lo stanno adottando per i progetti

sull’intercultura.

Andrea Lanini (Giornalista)

“Lungo la ferrovia” è un romanzo breve, di facile lettura, scritto da un

pedagogista che ama la poesia, tanto da vincere dei premi. Un romanzo si sa è

una rappresentazione (fantastica) della realtà, l’immaginazione di eventi che

accadono nella mente dell’autore che li ha vissuti in altra forma e che li ha

approfonditi e analizzati in vari aspetti; cioè esso è un ideazione che riporta

però dei fatti conosciuti a fondo, dentro le loro dinamiche interattive che poi,

con l’ausilio della creatività, si trasformano in un’invenzione. Non faccio una

recensione all’opera letteraria, non sarei adatto. Ho letto il romanzo con una

visione pedagogica e traggo solo qualche considerazione.

L’argomento trattato è un tema d’indubbia attualità sociale e politica: il

problema rom che, pur esistendo da sempre, in questo periodo storico è

sviscerato dai media continuamente più nel male che nel bene, con ricadute che

considero importanti sul piano culturale. Ciò che mi ha colpito nel racconto non

è tanto il rapporto dei due protagonisti (Gioni e Miluna), la loro storia e la

loro amicizia, quanto le relazioni dei contesti in cui essa si sviluppa. I

contesti sono rappresentati dal gruppo dei pari, dalla scuola e dagli adulti che

in essa vi lavorano, dal “campo” rom, dalla comunità vicina al “campo” rom. In

questi contesti l’autore descrive una fitta rete di interazioni fatte da

accettazione e rifiuti. Non emerge nessun tentativo d’integrazione nel suo

significato pieno, forse un atteggiamento di questo tipo lo si ritrova

nell’autista dello scuolabus, che però ha un ruolo marginale per poter diventare

la figura di riferimento per l’integrazione.

I due ragazzi protagonisti, come tutti i ragazzi della loro età, sono in una

fase di costruzione della propria identità personale e sociale, per cui hanno

bisogno sperimentare ruoli, realizzare esperienze mediante l’incontro con l’

“altro”, di seguire esempi e modelli. Essi manifestano bene questi bisogni nel

corso della loro vita quotidiana e nel rispetto delle differenze di genere:

Gioni li esprime con molta più energia di Miluna e, proprio per le differenze

individuali, reagisce con la fuga a quello che percepisce come rifiuto.

L’esempio, il modello buono, il riferimento educativo è il nonno (nemmeno il

padre) che è l’unico ad esprimergli un progetto di vita, è colui che stimola il

nipote a compiere la programmazione del suo futuro. Ma è una figura sola, che

sta nel “campo” rom (e questo non è un caso!) e con un debole aggancio (la

signora amica) nella comunità sociale. Poco per un processo evolutivo, per un

cambiamento sociale.

Il romanzo descrive una realtà vera che una società civile come la nostra,

democratica, che si basa sul principio della non discriminazione, non può più

trascurare e rimandare oltre.

L’autore con questo suo primo romanzo offre molti spunti di riflessione e ci

spinge ad avviare un progetto serio verso l’integrazione delle culture.

Giuseppe Rulli (Pedagogista)

Mi scuso per il ritardo della segnalazione, il concerto è

stasera alle 20.00

Porrajmos nel linguaggio Rom significa “divoramento” e indica la persecuzione e

lo sterminio che il Terzo Reich attuò durante la Seconda Guerra Mondiale

uccidendo oltre 500 mila esseri umani. Nel 1936, alla vigilia dei giochi

olimpici di Berlino, Hitler decide che la città deve essere ripulita. La

politica razzista dei nazisti porta alla costruzione di un campo di

concentramento a Marzahn, dove vengono internati centinaia di Rom e Sinti.

La persecuzione di Rom e Sinti è l’unica, unitamente a quella ebraica, a

essere dettata da motivazioni pseudo-razziali, ma la tragedia delle popolazioni

sinte e rom non si conclude con la fine della Guerra: la Repubblica Federale

Tedesca infatti, riconoscerà la loro persecuzione molto tempo dopo, concedendo i

risarcimenti con grandissimo ritardo.

Francesco Lotoro ha cercato di ricostruire un importante tassello della

letteratura concentrazionaria aggiungendo all’opera da lui curata,

l’Enciclopedia discografica KZ Musik pubblicata dalla Musikstrasse di Roma

giunta al dodicesimo CD-volume, l’intero corpus musicale creato da Sinti e Rom

nei campi di sterminio durante il Secondo Conflitto Mondiale. Il risultato di

questa prestigiosa opera di ricostruzione sarà presentato sabato 12 dicembre

all’Auditorium dell’Assunta a Trinitapoli alle ore 20. ‘Prendi un violino e

suona’ è il titolo dato alla conferenza concerto alla quale prenderanno parte

oltre allo stesso Lotoro, l’assessore al Mediterraneo della Regione Puglia,

Silvia Godelli, il Sindaco di Trinitapoli Ruggero Di Gennaro, il Commissario

straordinario di Margherita di Savoia Rachele Gandolfo, il Dirigente scolastico

della Scuola Media Giuseppe Garibaldi di Trinitapoli Anna Maria Trufini, il

musicista Rom slovacco Milan Godla.

Il programma del concerto comprende canti creati a Belzec, Auschwitz, Chelmno

e nei campi di lavoro forzati aperti dai nazisti in Slovacchia.

“Il lavoro di recupero della musica creata dal popolo Romanì nei Lager è

stato molto più complesso di altre parallele produzioni concentrazionarie. Ciò

perché trattasi prevalentemente di musica trasmessa oralmente e conservata

pressoché intatta nella loro vita quotidiana e nella memoria collettiva.” Spiega

il professor Lotoro. “Molti di questi canti arrivano a noi attraverso diversi

modi di esecuzione che variano (a volte anche in modo significativo) da

villaggio a villaggio. Per esempio, Andr’oda taboris cantato a Dhlè Stràze ha

piccole differenze rispetto a quello cantato a Zehra, anche se il testo

coincide”.

Da quanto tempo lavora a questo progetto di recupero della musica dei Rom

e dei Sinti nei lager?

Lavoro a questo particolare filone delle mie ricerche da circa 10 anni; ho

dovuto attendere la pubblicazione del dodicesimo volume dell’Enciclopedia KZ

Musik per dedicarmi con particolare attenzione negli ultimi 12 mesi alla musica

di Rom e Sinti nei lager nazisti, convogliando qui in Puglia alcuni tra i più

validi strumentisti del repertorio Rom come Milan Godla, Marian Serba e Ion

Stanescu, noleggiare ottimi strumenti musicali adatti a tale repertorio come un

grande cimbalom, il tarogato (un particolare clarinetto a forma conica) e una

gamma enorme di flauti e recorders.

Quale è la particolarità di questa musica?

Trovo questa musica molto più “permeabile” della situazione umana nei campo.

Mi spiego; tenendo sempre presente la diversa tipologia dei campi (internamento,

transito, concentramento) e lo stato di cattività più o meno flessibile (ebrei,

detenuti politici, polacchi, civili o militari), la produzione musicale degli

Ebrei a Theresienstadt, dei polacchi ad Auschwitz e Mauthausen, dei frati

benedettini e francescani a Dachau (giusto per fare alcuni esempi) è sempre

“filtrata” dal gusto mitteleuropeo dell’epoca, dall’attenzione alla partitura,

scritta meticolosamente anche su supporti fragili (carta-musica sporca, carta

igienica incollata a strati), dalla giusta strumentazione. .Nella produzione

Romanì, invece, il campo “entra tutto” nella musica, il dolore si fa

musicalmente più intenso senza mediazione; la musica sembra essere l’espressione

più autentica dello stato di abbandono che hanno particolarmente sofferto i Rom

nei campi.

Come dire, la musica di Sinti, Roma, Kalè e di altre famiglie del popolo

romanes è immediata, colpisce di primo acchito, non si fa andare a cercare; e va

suonata lasciando il musicista e il cantante, in un certo senso, liberi di

esprimersi, ricavare l’improvvisazione del momento. Non possiamo neanche

immaginare quanta musica dei Rom abbia respirato, fianco a fianco, con quella

ebraica.

Nei giorni più tristi non solo per l’Europa ma per l’intera civiltà umana,

Ebrei e Rom hanno cantato e suonato l’ultima musica prima che la peggior sorte

si accanisse su questi due popoli dando origine alla catastrofe (la Shoah) e al

divoramento (il Porrajmos).

Lucilla Efrati

VareseNews

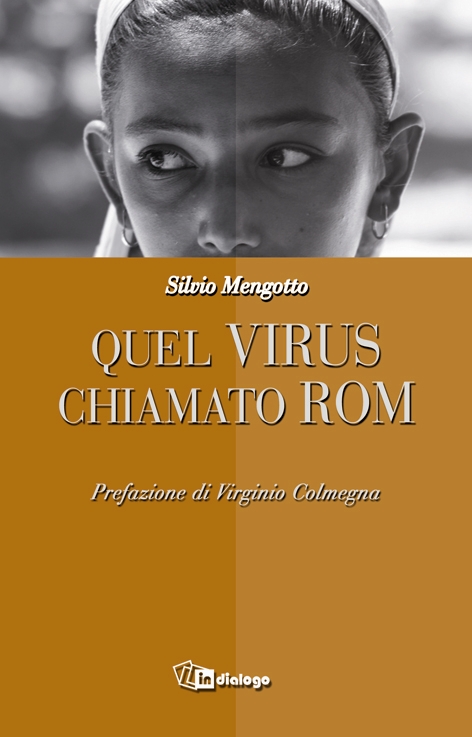

Un libro sui pregiudizi verso i popoli nomadi, costruito a partire da un viaggio in un campo rom. Con la prefazione di don Colmegna, presidente della Casa della Carità Un libro sui pregiudizi verso i popoli nomadi, costruito a partire da un viaggio in un campo rom. Con la prefazione di don Colmegna, presidente della Casa della Carità

È in libreria Quel virus chiamato rom, libro-diario di Silvio Mengotto, edito dalla cooperativa culturale In dialogo di Milano, dove con parole e fotografie si racconta il lungo viaggio compiuto, giorno dopo giorno, in un campo rom alla periferia di Milano. Un giorno, parlando con una donna, l’autore del libro rimase colpito da una frase: «Noi continuiamo nel bene e nel male a parlare di rom, mentre abbiamo bisogno di parlare con i rom». Da questa intuizione nacque l’idea di scrivere un diario dell’esperienza vissuta accanto ai nomadi nell’arco di due anni, sino allo sgombero definitivo del campo, eseguito freddamente e senza una reale alternativa. Pagine scritte dal vivo, per sconfiggere il disagio e persino la paura della presenza degli zingari nelle nostre città. Pensieri, riflessioni, emozioni, dubbi, interviste che hanno memorizzato le relazioni significative, aprendo gli occhi del cuore su un mondo rom, ancora troppo sconosciuto. Un diario che si è trovato a costruire il ponte della relazione non per parlare dei rom, ma dopo aver parlato e comunicato con loro.

Scrive l’autore: «Tra i cinque sensi dell’uomo quello della vista esercita un’autorità che stordisce, molto più forte dell’udito. Quando si entra nel campo rom per vedere, per conoscere bene la

situazione, occorre superare l’autorità esercitata da ciò che si vede subito, a prima vista, e aprire gli occhi ad un secondo sguardo. Guardare il campo rom significa tradurlo, decifrarlo, per “accogliere” ciò che si può vedere solo aprendo le ciglia del cuore. Non è solo un’esperienza fisica dei sensi, ma un vero esercizio di sapienza.»

Dice don Virginio Colmegna, fondatore e presidente della Casa della carità di Milano, nella prefazione al volume: «In questo mondo vi è tanto inferno… eppure il fatto che il Figlio dell’Uomo vi è stato ed ha portato proprio lì il germe del paradiso mi fa comprendere il valore dello stare in mezzo, non per assorbire il senso di morte, ma per ridare la speranza di attraversare, di lasciare alle spalle questo stare in mezzo, nella periferia di abbandono, per poter ripensare alla risurrezione scendendo ogni giorno negli inferi. […] Quando essere nati in un campo nomadi o essere rom diventa un’infamia che marchia il singolo a prescindere dalla sua storia personale, noi vediamo crescere uno strisciante razzismo. Dobbiamo, invece, far respirare la bellezza della giustizia fraterna, rifuggendo dall’orribile fraintendimento che colloca la proclamazione della legalità come difesa di sicurezza contro qualcuno, come via carica di mentalità espulsiva. Per questo stiamo nel mezzo promuovendo una legalità, soffocata nei tanti inferni, soprattutto laddove la diversità è presupposto di inferiorità».

2/12/2009

|

Permalink

Permalink Oppure

Oppure >>

>> Stampa

Stampa 19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00

19-29 gennaio 2010 lunedì/venerdì ore 10.00 - 20.00

Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.

9,50 E.

Gianluca Giunchiglia - LUNGO LA FERROVIA - Edizioni Erasmo - 128pp.

9,50 E.

Feed RSS 0.91

Feed RSS 0.91 Feed Atom 0.3

Feed Atom 0.3